Werner Gitt schreibt über das christliche Gottesbild: “Von diesem dreieinen Gott wird in dreifacher Weise in personaler Differenzierung geredet…“

Wie bitte? Heißt es im allgemeinen nicht, das

Christentum sei eine monotheistische Glaubensauffassung? Darüber wird

unter Christen erstaunlich wenig gestritten, nur ‘von außen’ wird Kritik

geäußert. Muslime etwa verneinen die Göttlichkeit Jesu, bringen ihm

aber als einem wichtigen Gesandten Gottes hohen Respekt entgegen.

Mein

Problem: In meinem Wunsch, die Welt in meine subjektiven Kategorien einzuordnen, habe ich ein schrecklich rationales Entweder-Oder-Schema entwickelt. Deshalb kann ich mit Aussagen wie “Er ist der Eine und zugleich der

Dreieine” so gar nichts anfangen. Entweder ‘eine Identität’ oder ‘wir

sind Legion’, auch wenn der Vergleich ein wenig daneben ist. Einer oder mehrere - oder: wir verzichten eingedenk unseres unvollkommenen Denkapparates vollständig darauf, das Wesen Gottes verstehen und beschreiben zu wollen. Vielleicht wäre diese Form von Demut angebracht?

Christliche Organisationen - die römisch-katholische Kirche ebenso wie evangelikale Freikirchen - wollen aber, dass wir ihnen ein bestimmtes Gottesbild abkaufen (hier nicht im wörtlichen Sinne gemeint, obwohl...). Daher komme ich um diese Fragestellung trotz aller Einsicht unvollkommenen Denkens nicht vorbei.

Christen

müssten sich mit der Aussage, dass ihr Gott ein dreieiniger Gott ist,

auseinandersetzen, schreibt Jörg Sieger in seiner Einführung zum christlichen Glauben,

“…weil

uns andere [...] den Vorwurf machen, dass wir den Glauben an den einen

Gott verraten hätten und letztlich an drei Götter glauben würden: Gott

den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist.” (Diese ‘anderen’ sind Angehörige der beiden übrigen abrahamitischen Religionen, d.h. Juden und Muslime.)

Ausgangspunkt

Der Begriff Monotheismus kennzeichnet Religionen, die einen allumfassenden Gott kennen und anerkennen – im Gegensatz zum Polytheismus, der viele Götter kennt und verehrt. Bei Religionen,

die viele Götter kennen, aber einem von diesen den Vorrang (als allein

zu verehrenden Gott) einräumen, spricht man von Monolatrie.

Im Alten Testament (A.T.) gibt es in Bezug auf dieses Bekenntnis überhaupt kein Vertun:

- „Ich bin der Erste, und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott.“

(Jesaja 44,6 pt)

- „…und ist sonst

kein Gott außer mir, ein gerechter Gott und Heiland; und keiner ist

außer mir. Wendet euch zu mir, so werdet ihr selig, aller Welt Enden;

denn ich bin Gott, und keiner mehr.” (Jesaja 45,21 pt)

Klar und präzise. Das so in der Bibel niedergelegte Konzept von Gott formuliert einen eindeutigen Anspruch, wie die ‘wirkliche

Beschreibung’ von Gott auszusehen habe. Sie findet sich ebenso bei

Moses als auch bei den Aussprüchen Jesu, soweit diese korrekt

überliefert sind.

Weil das A.T. von nahezu allen Christen bis heute als

verbindlicher Teil ihrer heiligen Schrift erachtet wird, stellt sich die

Frage: Wenn das Gottesbild der Trinität zutrifft, warum hat Gott das schon nicht im Alten Testament klar offenbart?

Mit anderen Worten: warum erschien dieser Glaube nicht bereits vor der Person Jesu, der als Messias sehr wohl erwartet worden war?

Eine unmissverständlich dargelegtes Gottesbild finde ich im ‘offiziellen’ Christentum bzw. im N.T. nicht. Vielmehr annulliert das

Konzept der Trinität eine verständliche, eindeutige Beschreibung von

Gott: Sie ersetzt das bisherige ‘Bild’ durch ein Konstrukt eines Gottes,

welches nun von einem zweiten und einem dritten Element ausgeht. Zwei

dieser drei Elemente sind zudem in hohem Maße anthropomorph

(vermenschlicht): “Vater” und “Sohn“. Statt Gott in seiner seine einzigartigen Natur zu respektieren, wurde ein offensichtlich menschlich geschaffenes und menschen-ähnliches Bild von ihm entworfen.

Nun

bin ich kein Experte, glaube aber, dies steht in krassem Widerspruch zu ursprünglichen Geboten (z.B. dem Dekalog).

Bekanntlich stellt das Christentum seinen Gott als dreifaltigen Gott dar. Diese Trinität bezeichnet in der christlichen Theologie die Wesens-Einheit von Geist, Vater und Sohn (Jesus). Sie sollen als drei aus Gott hervorgehende Personen, nicht aber als drei Götter aufgefasst werden.

Wird hier eine Widersprüchlichkeit erkennbar? Ein Gott würde im monotheistischen Sinne doch zugleich eine göttliche Identität bedeuten…?

Im Gegenzug würde jede der drei Personen Gottes ihre eigene,

individuelle Identität besetzen – das ist doch, was eine Person u.a.

ausmacht, oder?

Freilich ist es

durchaus plausibel, dass dieser eine, allmächtige Gott ohne weiteres in

der Lage sein soll, auf unterschiedlichste Weise in Erscheinung zu

treten. Sind die drei christlichen personae Gottes – Geist, Vater, Sohn –

als solche Erscheinungsformen aufzufassen – etwa so, wie H2O

uns als unsichtbarer Wasserdampf, flüssiges Wasser und festes Eis

begegnen kann? Ganz so einfach kann es nicht sein, denn die drei

Personen Gottes begegnen uns auf durchaus unterschiedliche Weise – und

im Verhältnis zu den Menschen nehmen sie verschiedene Funktionen wahr:

- Der christlichen Lehre zufolge steht Jesus in einer besonderen funktionalen Zuordnung für uns (“W.Gitt – In welcher Beziehung stehen Gott und Jesus zueinander?”)

– denn nur durch ihn sei ein Zugang zu Gott (Vater) möglich. Laut

eigener Aussage nimmt Jesus Anordnungen bzw. Aufträge vom Vater entgegen

[vgl. Joh 14, 31]; zwischen beiden besteht offenbar eine Art Herrschaftsverhältnis.

- Im

Johannesevangelium [Joh 12,49-50] stellt Jesus klar, dass er nicht ‘in

eigener Sache’ bzw. in seinem eigenen Namen predigt, sondern dass seine

Botschaft von Gott sei:

“Denn

ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich

gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich

reden soll;

und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat.“

- Johannes zitiert Jesus mit den Worten: “…der Vater ist größer als ich” [Joh 14,28] und “…Ich kann nichts von mir selbst tun”. [Joh 5, 30]

- Siehe auch Mk 10,18/Mt 19,17 und Mk 10,17-18.

- In der von Lukas verfassten Apostelgeschichte legt Petrus dar: “Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht,…” [vgl. APG 3,13]. Die Sichtweise der APG ist, dass Gott etliche Wunder durch Jesus tat, um diesen als seinen die Gesandten zu bestätigen [vgl. APG 2,22].

In der gesamten Bibel finde ich nicht eine einzige Stelle, wo Jesus explizit mit den Worten „Ich bin Gott“ oder „Betet mich an“

zitiert wird. Insoweit sehe ich nicht, wie/wodurch die Evangelisten die

Göttlichkeit Jesu herausstellen. Zwar ist des öfteren von ihm als einem

‘Sohn Gottes’ die Rede; von den Historikern wissen wir aber, dass diese

Bezeichnung seinerzeit häufig verwendet wurde – ohne eine Vergöttlichung

zu implizieren. Der Sohn ist nicht mit dem Vater identisch, den er selbst anbetet.

Paulus

ist Jesus nie persönlich begegnet und kann mit dessen Lehren auch nicht

wirklich sehr viel anfangen. Statt dessen entwirft er ein eigenes Bild

(s)eines präexistenten Christus, der zwar über der gesamten Schöpfung

stehe, dessen Oberhaupt aber Gott sei [vgl. 1Kor 11,3].

Sicherlich lassen sich auch Aussagen des Alten und Neuen Testaments im Sinne der gegenteiligen Argumentation

zusammenstellen, d.h. zugunsten der Göttlichkeit Jesu.

Christen sehen sich bis heute mit der Frage konfrontiert, wer dieser Jesus nun

ist, und in welchem Verhältnis er zu Gott steht, den er selbst Vater ("Abba") nennt:

“Im Neuen Testament liest man schließlich ganz unterschiedliche Aussagen. Einmal heißt es da, dass der Sohn und der Vater eins sind (vgl. Joh 10,301). Im Johannesevangelium finden wir aber genauso die Formulierung, dass der Vater größer ist als der Sohn (vgl. Joh 14,282).” (J. Sieger)

Wie entstand das Trinitäts-Dogma?

Aus den Aussagen in

den Evangelien entwickelte sich ein Spannungszustand unterschiedlicher

Interpretationen innerhalb der christlichen Theologie:

Der Arianismus, benannt nach seinem ihrer frühen Vertreter Arius, weicht in seiner Haltung von der Dreifaltigkeitslehre ab:

- Der Vater allein ist Gott.

- Gott hat die Welt

nicht direkt erschaffen, sondern durch einen Mittler, den Logos (= das

Wort), der selbst geschaffen wurde, um die Welt zu schaffen.

- Dieser Logos wird als Sohn Gottes bezeichnet und ist präexistent – ein Wesen zwischen Gott und der Welt, das perfekte Abbild des Vaters.

In einem metaphorischen

Sinn kann er als Gott bezeichnet werden. Dennoch ist er ein Geschöpf,

geschaffen der ‘Erstling’ Gottes. Damit ist er nicht aus dem gleichen

Wesen wie der Vater – sondern durch den Willen des Vaters. Er ist daher

nicht ewig, denn “es gab eine Zeit, als es ihn nicht gab”. Ebenso sind

seine Macht, seine Weisheit und sein Wissen letztlich begrenzt.

Diese Lehre des Arius rief eine heftige Auseinandersetzung in der noch jungen Kirche hervor, “der die Kirche nicht nur zu zerreißen drohte, sondern auch tatsächlich zerrissen hat”

(Sieger). Die folgende Auseinandersetzung, ihr Verlauf und ihr

pragmatisch-machtpolitisch motiviertes Ergebnis sind ein Thema für sich, auf das ich an anderer Stelle ausführlicher eingehen werde.

Auf dem Konzil v.

Nizäa wurde 325 n.Chr. der theologische Dissens zwar nicht gelöst, aber

es wurden ‘Fakten’ geschaffen: Arius wurde verurteilt und seine Anhänger

– die Arianer – verließen dementsprechend die Kirche. Seitdem wird

der Arianismus von den großen christlichen Kirchen als Häresie

angesehen.

Nun wurde festgelegt,

dass der Sohn eben nicht unter dem Vater stehe, sondern dass beide ‘von

einem Wesen’ oder ‘wesenseins’ seien. Mit dieser dogmatischen

Festlegung wurde sowohl auf die Einheit als auch auf die

Einheitlichkeit des kirchlichen Glaubens in einer sehr bedeutsamen Frage

hingewirkt. Die Notwendigkeit einer Einigung, selbst wenn sie erzwungen werden musste, zeige sich daran, dass nicht weniger als achtzehn

verschiedene arianische Glaubensbekenntnisse verfasst wurden, die

einander teilweise widersprechen. Die spätere Verfolgung und Ermordung

der Arianer ist und bleibt freilich inakzeptabel.

|

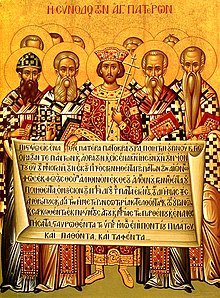

| Ikone: Erstes Konzil von Nicäa. Kaiser Konstantin entrollt den Text der ersten Hälfte des Nicänischen Glaubensbekenntnis (Quelle: Wikimedia) |

Inhaltlich habe im Grunde aber niemand so recht gewusst, was mit diese Wesensgleichheit (Homousie, von altgriechisch homo ousios) im Bekenntnis von Nicäa denn nun genau bedeuten sollte, erklärt Dr. Sieger:

“Nizäa

ist ein Lehrstück dafür, wie viel- und nichtssagend theologische

Formeln in gleicher Weise sein können. Mit dem Begriff allein war

eigentlich gar nichts gewonnen. Was sollte man darunter verstehen?“

Diese Unklarheit war

ursächlich dafür, dass sich die Auseinandersetzungen über das Verhältnis

von Vater und Sohn nach Nicäa fortsetzten. Etliche Theologen blieben

dabei, dass der Sohn nicht auf der gleichen Ebene wie der Vaters stehe.

Das Bekenntnis von

Nicäa, dass Vater und Sohn von gleichem Wesen seien und dass der Sohn

demnach wirklich Gott sei, wurde nur von geringen Anzahl von Theologen

ohne Einschränkung vertreten, die sich untereinander auch uneinig waren.

Es brauchte mehrere

Jahrzehnte, bis eine theologisch Aufarbeitung gelang. Noch komplexer

wurde die Diskussion durch die Frage nach dem Wesen der dritten

Person – des Geistes, den Jesus nach biblischer Überlieferung den

Menschen gesandt hatte: In welchem Verhältnis steht der Geist Gottes zum

Vater und zum Sohn?

[Spätestens hier steigt mein Verstand aus: Worin soll der Unterschied bestehen zwischen "Gott" und dem "Geist Gottes" (sofern es sich bei diesem Geist nicht bloß um einen Abgesandten Gottes handelt ...was aber dem Prinzip der Wesenseinheit widerspräche)??? Und wozu soll es gut sein, Gott dem Verständnis nach zu 'zerlegen'?]

Gregor von Nazianz

verdeutlicht diesen Zusammenhang durch ein sprachliches Bild: Er

beschreibt eine Quelle, die aus der Erde hervorbricht und deren Wasser

sich dann zu einem kleinen Bach sammelt. Dieser Bach wächst von

Kilometer zu Kilometer, er wird größer und mächtiger und letztlich zu

einem richtigen Fluss.

Vielleicht sei es ganz ähnlich, wenn Christen von dem Vater, dem Sohn und dem Geist sprechen:

“Wir sagen: “Das ist das Wirken des Geistes.” Oder: “Hier ist der Vater

am Werk.” Aber wenn wir genau hinschauen, dann geht es uns wie bei

diesen drei Gewässern. Obwohl wir eine Quelle, einen Bach oder einen

Fluss sehen, ist das Wasser immer das gleiche. Obwohl es drei

verschiedene Gewässer sind, ist es trotzdem ein und dasselbe Wasser, das

sie alle durchfließt.

Vielleicht

ist es bei unserem Gott ganz ähnlich: Wir glauben, in ihm drei Personen

unterscheiden zu können. Alle drei aber durchweht ein und dasselbe

göttliche Wesen. Er ist ein Gott in drei Personen.” (vgl. Sieger)

Solche Überlegungen führten zu der Formulierung, dass Gott in diesen drei Personen existiert, aber dass dies lediglich drei Personen des einen göttlichen Wesens sind.

Auf dem Konzil von

Konstantinopel (381 n. Chr.) wurde diese Aussage für die ganze Kirche

verbindlich festgelegt. Es entstand das nizäno-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis3) welches bis heute in der Form des Credos

Verwendung in der Liturgie findet. Dieses Bekenntnis verbindet alle

großen christlichen Konfessionen und wird oft als wichtigstes

außerbiblisches Zeugnis der altkirchlichen Theologie eingeordnet.

Ein von Menschen entworfenes Gottesbild

|

Erstes Konzil von Konstantinopel, Homilien des Gregor von Nazianz,

(Quelle: Wikimedia) |

Der Vergleich Gregors

und die o.a. Formel veranschaulichen zwar denkbare Erscheinungsformen des einen Gottes, doch beide überzeugen mich letztlich nicht. Offensichtlich fügt

sich Jesus dem Willen Gottes und er spricht auch davon, dass der Wille

des Vaters nicht notwendigerweise identisch mit seinem eigenen Willen

sei (auch wenn er diesen ausdrücklich zurückstellt):

“…Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg – doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe!” [Lk 22,42]

Keinesfalls maße ich mir an, des Wesen Gottes verstehen. Doch wenn diese Worte

Jesu als authentisch erachtet werden, so implizieren sie eindeutig zwei Wesenheiten, die beide ‘ihren eigenen Willen haben’. Und eine der beiden Wesenheiten ordnet sich der anderen Wesenheit klar unter.

Von Menschen

getroffene Festlegungen zum Wesen Gottes können nicht aus eigenem Wissen/Willen erfolgen – es muss ein Bezug zu

Überlieferungen und Quellen hergestellt werden können. Diese aber lassen m.E.

die arianische Auffassung als zutreffender erscheinen – welche sich

mittelbar auch in den Lehren und Auffassungen der Gnostiker

wiederfindet: Jesus, Gottes

erstes und höchstes Geschöpf, wurde von ihm zu den Menschen gesandt, um ihnen

einen Weg der Erlösung zu offenbaren.

Es ist nicht ganz

aufrichtig, wenn christliche Theologen heute den Eindruck zu erwecken

suchen, die Göttlichkeit Jesu habe von Anfang an unwiderlegbar

festgestanden.

Nein, es handelt sich hierbei (wie bei vielen kirchlichen Dogmen) um eine keineswegs einstimmige Mehrheitsentscheidung von ‘natürlichen Personen’,

die Jahrhunderte später als die Apostel und Jünger Jesu lebten. Nicht

übersehen werden darf auch, dass zumindest das Konzil von Nicäa (325)

seine Beschlüsse unter erheblichem politischen Druck fasste. Bekanntlich wollte Kaiser Konstantin ‘Ruhe an der religiösen Front’, nicht zuletzt aus Erwägungen der Staatsräson.

Dr.Sieger spricht in

diesem Kontext von dem Versuch, mit den unzulänglichen Methoden des

menschlichen Verstandes das unsagbare Geheimnis Gottes ins Wort zu

bringen. In schier endlosen Diskussionen stritten die Theologen über 50 Jahre

um die Wahrheit – doch kommt deren Resultat dieser Kontroverse

tatsächlich der so gerne beanspruchten ‘einzigen’ Wahrheit nahe?

- Bei Johann Greber,

einem Vertreter des christlichen Spiritualismus, wird die eines

Dreifaltigkeitslehre treffend charakterisiert, meine ich:

“Ihr

lehrt einen Gott in drei Personen. Ihr behauptet also, daß es drei

Geister gibt, von denen jeder wahrer Gott sei und die zusammen doch nur

einen Gott ausmachten. Das ist menschlicher Wahn und die größte Torheit.

Es gibt keine Dreifaltigkeit und keine Dreieinigkeit in dem Sinne, wie

ihr es lehrt.

Gott ist nur eine

einzige Persönlichkeit. Nur der Vater ist Gott. Alle anderen heiligen

Geister sind Geschöpfe Gottes. Keiner von ihnen ist dem Vater gleich.”

- Prof. Dr. Karl-Heinz Ohlig setzt sich kritisch mit dem normativen Charakter der Trinitätslehre auseinander (→ “Ein Gott in drei Personen?“ auf roland-sinsel.de). Er stellt fest, dass “die Trinitätslehre, wie sie sowohl im Osten wie – erst recht – im Westen am Ende “Dogma” wurde, keinerlei biblische Grundlage besitzt”. Folglich sei die Legitimität eines solchen Konstrukts zu hinterfragen:

“Wenn

es feststeht – und daran scheint kein Weg vorbeizuführen -, dass Jesus

selbst nur vom Gott Israels, den er Vater nannte, und nichts von seiner

eigenen späteren “Vergottung” wusste, mit welchem Recht kann dann eine

Trinitätslehre normativ sein?

Muss man sie nicht vielmehr als einen Inkulturationsvorgang, der nur

innerhalb der damaligen Kontexte unausweichlich und wohl auch legitim

war – weil anders das Christentum nicht lebbar war -, verstehen, also

als eine kontingente, kontextuelle Komplizierung der jesuanischen

Gottesvorstellung?“

Natürlich steht es

jedem Theologen frei, seine Glaubensauffassung und -tradition für wahr

zu halten, sie zu lehren und Gläubigen anzuempfehlen – selbst wenn ihr

Zustandekommen unter dem Druck machtpolitischer Erwägungen stand.

Problematisch wird es erst, wenn Vertreter gegenteiliger Auffassungen bis heute (!) verflucht und exkommuniziert werden:

“Diejenigen

aber, die da sagen „es gab eine Zeit, da er [Jesus] nicht war“ und „er

war nicht, bevor er gezeugt wurde“, und er sei aus dem Nichtseienden

geworden, oder die sagen, der Sohn Gottes stamme aus einer anderen Hypostase oder Wesenheit, oder er sei geschaffen oder wandelbar oder veränderbar, … die belegt die katholische Kirche mit dem Anathema ”

["Zusatz im Bekenntnis von Nicäa ]

Was ist das Wesentliche?

Für Autoren eines

klar umrissenen religiösen Bekenntnisses steht fast immer fest, dass sie

allein den ‘wahren Glauben’ leben und predigen; das liegt wohl in der

Natur des menschlichen ‘Entweder-Oder-Denkens’.

Persönlich meine ich, man sollte dies nicht zu weit treiben: Ob man die

Dreifaltigkeit Gottes und damit die Göttlichkeit Jesu zu glauben vermag

oder nicht, hindert nicht am Wesentlichen – dem Glauben an einen einzigen Gott und dem Festhalten an der Lehre Jesu.

Alles übrige hat für mich den Charakter von ‘Beiwerk‘ – die paulinischen Briefe, die Schriften von ‘Kirchenvätern’ und erst recht kirchliche Dogmen späterer Jahrhunderte enthalten von Menschen erdachte, d.h. zu prüfende Aussagen.

Bei all diesen umfangreichen Werken sollte man sich eine eine weitere Frage stellen: cui bono – wem nützt es?

Der

katholische Klerus bangte seit der Konstantinischen Wende um seine Macht

und Autorität – wie kann man sich leichter unentbehrlich machen als

durch Schaffung einer hochkomplexen, dem 'gesunden Menschenverstand' zuwider laufenden Theologie –

welcher sich der gläubige Laie nur mit Hilfe der klerikalen Experten

nähern kann...?

Die Führung der römischen Kirche sollte beizeiten darüber nachdenken, wie lange sie noch eigentlich aufgeschlossene 'Suchende' und Gläubige mit Verfluchungen und autoritären Drohgebärden vor den Kopf stoßen will. Ich für meinen Teil tue mir dies jedenfalls schon lange nicht mehr an...

Siehe auch

Anmerkungen

- “Ich und der Vater sind eins” [Joh 10,30]

- “Ihr

habt gehört, dass ich euch gesagt habe: Ich gehe hin, und ich komme zu

euch. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum

Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich.” [Joh 14,28, ELB]